Des gratte-ciels futuristes à perte de vue, des centres de données ultra-connectés, des caméras à chaque coin de rue… Bienvenue dans l’Afrique des « villes intelligentes », ou « smart cities ». De l’Égypte au Kenya, du Nigéria à l’Afrique du Sud en passant par l’Éthiopie, les projets s’enchaînent et un vent de modernisation souffle sur notre continent. Mais derrière cette promesse de progrès social grâce à la technologie se cache une réalité plus obscure : la mainmise croissante de la Chine sur les infrastructures numériques du continent. Un nouveau terrain d’expansion coloniale se dessine – digital, opaque, et redoutablement efficace.

Un continent en pleine mutation numérique... mais à quel prix ?

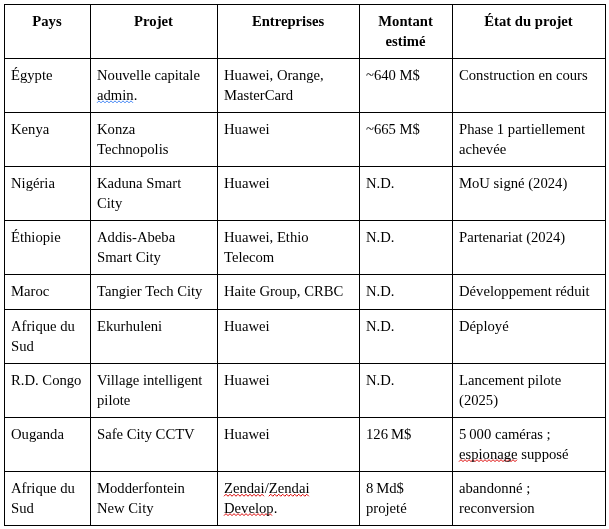

–En Égypte, la transformation est spectaculaire. La Nouvelle Capitale Administrative est « Le » projet phare : 6,5 millions d’habitants attendus, un réseau 5G Huawei, des centres de données stratégiques et 6 000 caméras de surveillance dans l’espace public. Montant du contrat : 640 millions de dollars.

Au Kenya, la « Silicon Savannah » de Konza Technopolis se rêve en pôle régional d’innovation, malgré des retards qui s’accumulent. Là encore, Huawei est aux manettes, avec un financement chinois avoisinant les 665 millions de dollars.

Au Nigéria, l’État de Kaduna a signé en 2024 un protocole d’entente avec Huawei pour bâtir sa smart city axée sur la sécurité et l’e-gouvernance.

L’Éthiopie, pour sa part, a intégré Huawei dans sa stratégie nationale « Digital Ethiopia 2025 ».

Et la liste continue de s’allonger : Tangier Tech City au Maroc, smart city d’Addis-Abeba en Éthiopie, métropole numérique d’Ekurhuleni en Afrique du Sud… Même la République Démocratique du Congo, pourtant souvent délaissée par les projets high-tech, a lancé un village intelligent pilote dans le Tanganyika avec Huawei comme partenaire central.

Une stratégie d’influence numérique orchestrée par Pékin

Mais ne nous méprenons pas, il ne s’agit pas seulement ici d’urbanisme ou d’innovation. L’offensive chinoise en Afrique ne relève pas non plus d’un simple partenariat économique. Ces projets s’inscrivent dans une conquête technologique et géopolitique massive de la Chine. En offrant des prêts généreux mais conditionnés au recours exclusif de firmes chinoises, Pékin s’assure à la fois l’ouverture de nouveaux marchés et la fidélité politique forcée de ses partenaires. Le sommet Chine-Afrique de 2024 en a donné un exemple éclatant : le Nigéria y a été promu « partenaire stratégique global », scellant en même temps le sort de Kaduna.

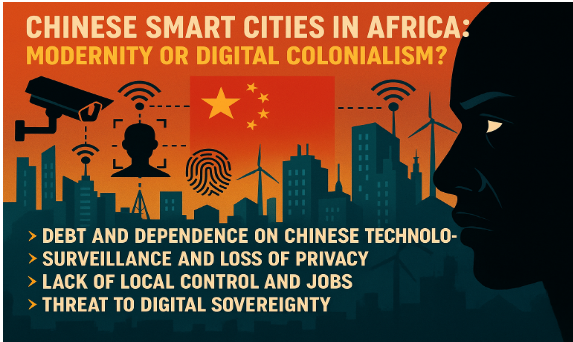

Pourquoi ? Parce que chaque smart city est une tête de pont pour les intérêts stratégiques chinois : accès aux données, contrôle des télécommunications, verrouillage technologique des États. Tout un écosystème permettant de mettre la main sur les ressources africaines afin de financer l’hégémonie chinoise… et non le développement africain.

À Washington et Bruxelles, on pousse des cris d’alerte : dépendance stratégique, surveillance de masse, piège de la dette. Mais ce sont souvent des larmes de crocodile. En réalité, le pillage digital succède simplement au pillage des ressources naturelles. Et personne ne s’en soucie puisqu’aucune action n’est entreprise.

« Ce n’est pas parce qu’une technologie est “intelligente” qu’elle est bonne pour nous. » - Nii Quaynor, chercheur sénégalais, pionnier de l’Internet en Afrique

Une modernité en trompe-l’œil : dette, dépendance, dépossession

Derrière cette frénésie technologique urbaine se cache une autre réalité : celle d’une Afrique dont l’architecture numérique est sous emprise extérieure. Des centaines de millions de dollars sont injectés, non pas dans des filières locales ou dans des transferts de compétences, mais dans des contrats extrêmement déséquilibrés où le donneur d’ordre, le maître d’œuvre et le bénéficiaire… sont tous chinois.

On connaît le « piège de la dette » par les infrastructures — ports, routes, barrages. Voici venu le piège de la dette numérique. Car les prêts chinois ont une contrepartie évidente : les marchés sont attribués à des firmes chinoises, qui viennent avec leur main-d’œuvre, leurs équipements, leurs normes.

Au-delà de la dette, la question du transfert de compétences est centrale. Huawei, qui propose des équipements 20 à 30 % moins chers que ses concurrents, met en avant ses programmes de formation. Cependant, sur le terrain, ces initiatives se limitent souvent à la maintenance de ses propres équipements, sans réel transfert de savoir-faire en matière de recherche et développement. Les postes à responsabilité — ingénierie, direction de projet, stratégie — restent majoritairement aux mains d’expatriés chinois, limitant la montée en puissance d’un écosystème technologique local autonome. Si des emplois sont créés dans la construction ou la maintenance, la concurrence des géants chinois étouffe les entreprises nationales.

Le cas de la Smart City de Modderfontein, en Afrique du Sud, illustre parfaitement les dérives de ces partenariats déséquilibrés. Lancé en fanfare en 2013 par le groupe chinois Shanghai Zendai, ce projet pharaonique prévoyait de bâtir une ville intelligente de 7,8 milliards de dollars à l’est de Johannesburg, sur 1 600 hectares.

Objectif : ériger une vitrine du rêve technologique chinois sur le sol africain. Mais en l’absence de transparence, sans consultation des autorités locales ni intégration des acteurs sud-africains, le chantier s’est rapidement enlisé. À peine quelques bâtiments étaient sortis de terre, le gouvernement sud-africain prenait déjà ses distances. Aujourd’hui, Modderfontein est devenu un symbole de ce néocolonialisme urbain qui, sous couvert de modernité, permet à la Chine d’avancer masquée pour mieux tout contrôler.

Une main donne, l’autre attache.

Résultat : une élite technologique chinoise aux manettes, des entreprises locales étouffées, et des décideurs africains réduits au rôle de gestionnaires sous tutelle. Le piège se referme : l’Afrique paie pour des infrastructures qu’elle ne contrôle ni techniquement, ni juridiquement.

La smart city ou l’outil rêvé de la surveillance d’État

Mais le plus préoccupant reste ailleurs. Ces smart cities sont aussi des laboratoires de surveillance numérique. À Nairobi, le système de sécurité de Huawei relie 1 800 caméras à la police. À Ekurhuleni, l’ensemble des infrastructures repose sur des logiciels intégrés de surveillance.

Et dans des contextes autoritaires, ces outils deviennent des armes de contrôle social. Reconnaissance faciale, flicage algorithmique, censure numérique : le rêve sécuritaire vire au cauchemar autoritaire et répressif. À l’instar de l’Égypte, où la smart city surveille, traque, entrave la contestation.

Le concept de « safe city » tourne au cauchemar : une ville sous surveillance permanente, où la technologie devient le bras numérique du contrôle politique.

Derrière le slogan sécuritaire des « safe cities », c’est un autoritarisme high-tech qui se profile, avec l’appui d’entreprises étrangères qui savent en exploiter les bénéfices.

Et demain ? Un citoyen qui manifeste, une opposition qui s’exprime, un syndicaliste qui conteste : tous sous l’œil scrutateur d’algorithmes made in China. Le Big Brother africain n’est plus une fiction – il est déjà dans nos rues, nos téléphones, et collecte nos données.